Метод переменных состояния

Уравнениями состояния можно назвать любую систему уравнений, определяющих режим цепи. В более узком смысле - это система дифференциальных уравнений первого порядка, разрешенная относительно производных.

Методом переменных состояния назовем анализ цепи, основанный на решении уравнений состояния (первого порядка), записанных в форме Коши. Таким образом, метод переменных состояния - один из методов расчета прежде всего переходных процессов. Далее предполагается, что цепь имеет только независимые источники и не содержит индуктивных сечений и емкостных контуров. В противном случае составление уравнений становится намного сложнее.

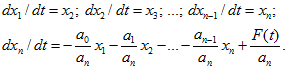

Для линейной цепи с постоянными сосредоточенными параметрами ток каждой ветви, напряжение между выбранными выводами, заряд на обкладках конденсатора и т. д. всегда можно найти как решение составленного для этого тока, напряжения, заряда и т. д. дифференциального уравнения (например, исключением других токов и напряжений из системы уравнений Кирхгофа):

![]()

Введением переменных ![]() это уравнение сводится к эквивалентной системе дифференциальных уравнений первого порядка:

это уравнение сводится к эквивалентной системе дифференциальных уравнений первого порядка:

Здесь переменными, которые называются переменными состояния, служат переменная х и ее производные.

Как известно, переходный процесс в любой цепи, кроме ее параметров (значений r, L, С, М) и действующих источников [e(t) и J(t)], определяется независимыми начальными (t = 0) условиями - токами в индуктивных элементах ![]() и напряжениями на емкостных элементах

и напряжениями на емкостных элементах ![]() , которые должны быть известны или рассчитаны. Через них выражаются искомые величины во время переходного процесса. Они же определяют энергетическое состояние цепи. Поэтому в качестве переменных состояния целесообразно выбирать токи

, которые должны быть известны или рассчитаны. Через них выражаются искомые величины во время переходного процесса. Они же определяют энергетическое состояние цепи. Поэтому в качестве переменных состояния целесообразно выбирать токи ![]() и напряжения

и напряжения ![]() . Действующие источники можно назвать входными величинами

. Действующие источники можно назвать входными величинами ![]() , искомые величины - выходными

, искомые величины - выходными ![]() . Для цепи с n независимыми токами

. Для цепи с n независимыми токами ![]() и напряжениями

и напряжениями ![]() должны быть заданы еще n независимых начальных условий.

должны быть заданы еще n независимых начальных условий.

Сокращенно дифференциальные уравнения состояния запишем в матричной форме так:

![]()

или короче

![]()

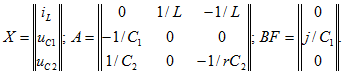

где X матрица-столбец (размера n x 1) переменных состояния (вектор переменных состояния); F - матрица-столбец (размера m x 1) ЭДС и токов источников (внешних возмущений); А - квадратная матрица порядка n (основная); В - матрица размера п х m (матрица связи). Элементы этих матриц определяются топологией и параметрами цепи.

Для выходных величин (если определяются не токи в индуктивных и напряжения на емкостных элементах) в матричной форме система алгебраических уравнений имеет вид

![]()

или короче

![]()

где W - матрица-столбец (размера l x 1); M - матрица связи (размера l x n); N - матрица связи (размера l x m).

Элементы матриц зависят от топологии и параметров цепи. Для уравнений состояния разработаны и машинные алгоритмы формирования на основе топологии и значений параметров.

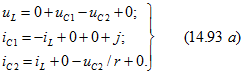

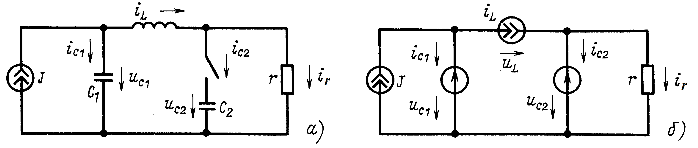

Уравнения в матричной форме (14.91) можно составить, например, с применением метода наложения. Для получения зависимостей между производными переменных состояния, т. е. ![]() и переменными состояния

и переменными состояния ![]() , а также ЭДС и токами источников, действующими в цепи, будем считать, что переменные состояния заданы. Рассматриваемую цепь, например на рис. 14.41, а, заменим после коммутации эквивалентной (рис. 14.41,6), у которой каждый заданный ток

, а также ЭДС и токами источников, действующими в цепи, будем считать, что переменные состояния заданы. Рассматриваемую цепь, например на рис. 14.41, а, заменим после коммутации эквивалентной (рис. 14.41,6), у которой каждый заданный ток ![]() представлен источником тока

представлен источником тока ![]() , а каждое заданное напряжение

, а каждое заданное напряжение ![]() - источником напряжения (ЭДС)

- источником напряжения (ЭДС) ![]() . Применив метод наложения (положительные направления выбраны), запишем напряжения

. Применив метод наложения (положительные направления выбраны), запишем напряжения ![]() и токи

и токи ![]() (сначала учитываем действие источников

(сначала учитываем действие источников ![]() затем

затем ![]() и далее источников, действующих в цепи):

и далее источников, действующих в цепи):

Рис. 14.41

Так как ![]() , то

, то

т. e.

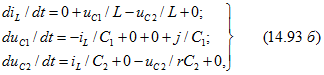

Конечно, уравнения (14.93) можно получить и из уравнений Кирхгофа исключением токов и напряжений ре-зистивных элементов. Однако совместное решение уравнений Кирхгофа с увеличением числа ветвей цепи становится все более громоздким.

Уравнения состояния можно формировать и сразу в матричной форме.

Если источников тока и ЭДС нет, т. е. F = 0, то уравнения (14.91) упрощаются

![]()

и характеризуют свободные процессы в цепи. Решение запишем в виде

![]()

где X (0) - матрица-столбец начальных значений переменных состояния; ![]() - матричная экспоненциальная функция.

- матричная экспоненциальная функция.

Подставив (14.94) в (14.91в), убедимся, что получается тождество.

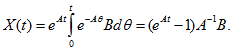

При ![]() решение уравнения (14.91) представим в виде

решение уравнения (14.91) представим в виде

![]()

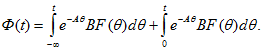

где Ф(t) - некоторая матричная функция цепи. После дифференцирования (14.95) получим

![]()

Сравним (14.96) с (14.91а)

![]()

и, умножив на ![]() , после интегрирования найдем, что

, после интегрирования найдем, что

![]()

где q - переменная интегрирования, или

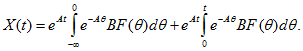

Подставим это выражение в (14.95):

В частности, при t = 0 имеем ![]()

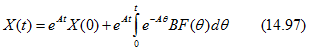

Следовательно, решение для переменных состояния записывается в виде

(реакция цепи равна сумме реакций при нулевом входе и при нулевом начальном состоянии).

Это решение можно получить и применив операторный метод расчета переходных процессов, рассматриваемый в разделе.

Выходные величины можно найти по (14.92).

Если состояние цепи задано не при t = 0, а при ![]() , то в (14.97) первое слагаемое записывается так:

, то в (14.97) первое слагаемое записывается так: ![]() , а нижний предел интеграла не 0, а t.

, а нижний предел интеграла не 0, а t.

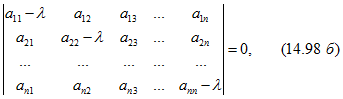

Главная трудность расчета заключается в вычислении матричной экспоненциальной функции. Один из путей такой: сначала находим собственные значения l матрицы А, т. е. корни уравнения

![]()

где 1 - единичная матрица порядка n, которые определяются из уравнения

где ![]() - элементы матрицы А.

- элементы матрицы А.

Собственные значения совпадают с корнями ![]() характеристического уравнения цепи.

характеристического уравнения цепи.

Матричная экспонента, аргумент которой - матрица Аt, имеющая порядок n, представима конечным числом n слагаемых. Если собственные значения различны, то

![]()

где ![]() - функции времени;

- функции времени; ![]() и т. д.

и т. д.

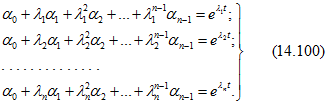

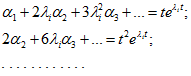

Далее для определения ![]() составляем алгебраическую систему n уравнений

составляем алгебраическую систему n уравнений

Наконец, определив ![]() из (14.100), по (14.99) находим

из (14.100), по (14.99) находим ![]() и затем X (t) по (14.97).

и затем X (t) по (14.97).

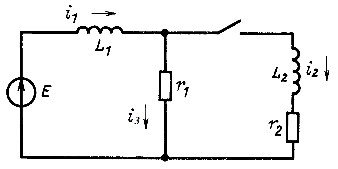

Пример 14.6. Определить ток ![]() в цепи на рис. 14.42 после коммутации при

в цепи на рис. 14.42 после коммутации при ![]() .

.

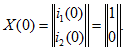

Решение. Выбираем положительные направления токов ![]() в индуктивных элементах, т. е. переменных состояния, и тока

в индуктивных элементах, т. е. переменных состояния, и тока ![]() . Независимые начальные условия:

. Независимые начальные условия: ![]() . Дифференциальные уравнения цепи

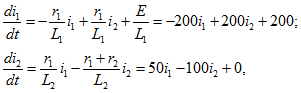

. Дифференциальные уравнения цепи

![]()

Рис. 14.42

Исключив ток ![]() , получим уравнения относительно производных переменных состояния:

, получим уравнения относительно производных переменных состояния:

т. е. согласно (14.91)

![]()

и матрица-столбец начальных значений

Вычислим собственные значения; по (14.98)

![]()

откуда ![]() . Если приравнять нулю главный определитель уравнений с переменными состояния, то получим те же значения

. Если приравнять нулю главный определитель уравнений с переменными состояния, то получим те же значения ![]() .

.

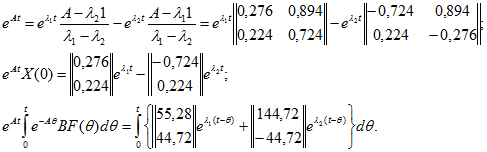

Находим коэффициенты ак по (14.100), т. е. из системы уравнений

![]()

откуда

![]()

и по (14.99)

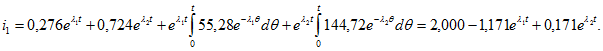

Ток

Значения тока ![]() вычисленные в моменты

вычисленные в моменты ![]() секунд для интервала времени 0 - 0,1 с, в конце которого ток отличается от установившегося

секунд для интервала времени 0 - 0,1 с, в конце которого ток отличается от установившегося ![]() менее чем на 1,5%, приведены в табл. 14.1. При вычислениях цифры записывались с 8 разрядами, а во всех приведенных в примере формулах и в табл. 14.1 указаны с округлением.

менее чем на 1,5%, приведены в табл. 14.1. При вычислениях цифры записывались с 8 разрядами, а во всех приведенных в примере формулах и в табл. 14.1 указаны с округлением.

Таблица 14.1

k |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

0,005 |

0,010 |

0,015 |

0,020 |

0,025 |

0,030 |

0,035 |

0,040 |

0,045 |

0,050 |

|

1,079 |

1,213 |

1,343 |

1,455 |

1,550 |

1,628 |

1,692 |

1,746 |

1,790 |

1,827 |

k |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

|

0,055 |

0,060 |

0,065 |

0,070 |

0,075 |

0,080 |

0,085 |

0,090 |

0,095 |

0,100 |

|

1,857 |

1,882 |

1,902 |

1,919 |

1,933 |

1,945 |

1,954 |

1,962 |

1,970 |

1,974 |

Если среди n собственных значений матрицы А есть q кратных ![]() , то для n - q разных корней составляется система (14.100), а для q кратных уравнения получаются после вычисления первых q - 1 производных по

, то для n - q разных корней составляется система (14.100), а для q кратных уравнения получаются после вычисления первых q - 1 производных по ![]() от обеих частей уравнения с корнем

от обеих частей уравнения с корнем ![]() , т. е.

, т. е.

Если в цепи действует только один источник ЭДС (или тока), представляющий единичный скачок 1(t), т. е. F(t)=1(t), и начальные условия нулевые, то решение (14.97) запишется в виде

Для выходных величин по (14.92а) получим

![]()

Это будут переходные функции цепи h(t). Импульсные переходные функции k(t) определяются по (14.84) или (14.85).

Более общим путем вычисления матричной экспоненциальной функции служит ее представление бесконечным рядом

![]()

но ряд при больших t медленно сходится. При ограничении конечным числом слагаемых вычисление сводится к умножению и суммированию матриц. Такие операции есть в математическом обеспечении ЭВМ. Известен метод вычисления матричной экспоненциальной функции, основанный на критерии Сильверста.

Уравнения состояния цепей, порядок которых больше двух-трех, проще решаются не аналитическими, а численными методами, дающими возможность автоматизировать расчет в случае применения ЭВМ.

Дополнительно по теме

- Переходные процессы в электрических цепях

- Возникновение переходных процессов и законы коммутации

- Переходный, установившийся и свободный процессы

- Короткое замыкание rL-цепи

- Включение rL-цепи на синусоидальное напряжение

- Короткое замыкание rС-цепи

- Включение rC-цепи на постоянное напряжение

- Включение rC-цепи на синусоидальное напряжение

- Переходные процессы в rС-цепи

- Апериодическая разрядка конденсатора

- Предельный случай апериодической разрядки конденсатора

- Периодическая (колебательная) разрядка конденсатора

- Включение rLC-цепи на постоянное напряжение

- Общий случай расчета переходных процессов классическим методом

- Пример классического метода

- Переходные процессы в цепях с взаимной индуктивностью

- Включение пассивного двухполюсника к источнику непрерывно меняющегося напряжения

- Включение пассивного двухполюсника к источнику напряжения произвольной формы

- Переходная и импульсная переходная характеристики

- Запись интеграла Дюамеля при помощи импульсной переходной характеристики

- Численные методы решения уравнений состояния

- Дискретные модели электрической цепи

- Переходные процессы при некорректных коммутациях

- Определение переходного процесса при воздействии периодических импульсов напряжения